中国恐龙大展在上海自然博物馆开展以来热度持续不减,图为B2大厅展出的合川马门溪龙化石复制品

中国恐龙大展在上海自然博物馆开展以来热度持续不减,图为B2大厅展出的合川马门溪龙化石复制品

用“远古时代的超级巨星”来形容恐龙,丝毫不为过。它是演化的奇迹,也是时间的见证;它以各种形态存在于我们的想象中,又像遥远的星星一般隐藏着诸多未知故事。卡尔·萨根曾说,恐龙是一个让我们感到兴奋和好奇的谜团。这些未知的谜团,对今天的科学研究,又有哪些现实意义呢?

这个问题,中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长徐星是最佳回答人之一。他是目前世界上发现并命名恐龙最多的科学家,被大家亲切地称为“恐龙院士”。徐星常说:“我们,依然生活在恐龙的世界。”

飞向蓝天的恐龙

“说到恐龙,人们往往想到凶猛的霸王龙或者笨重、迟钝的马门溪龙;谈起鸟类,我们头脑中自然会浮现轻灵的鸽子或者五彩斑斓的孔雀。二者似乎毫不相干,但近年来发现的大量化石显示:在中生代时期,恐龙的一支经过漫长的演化,最终变成了凌空翱翔的鸟儿。”这是人教版小学四年级语文教材里的课文《飞向蓝天的恐龙》,作者便是徐星。

早在19世纪,英国学者赫胥黎便注意到恐龙和鸟类在骨骼结构上有许多相似之处。科学家们提出,鸟类不仅和恐龙有亲缘关系,而且很可能就是一种小型恐龙的后裔,但一直没有找到恐龙长有羽毛的化石证据。20世纪末期,我国科学家在辽宁西部首次发现了保存有羽毛的恐龙化石,顿时使全世界的研究者欣喜若狂。这意味着,恐龙从未彻底离开地球,我们依旧和“恐龙”生活在同一片蓝天下。

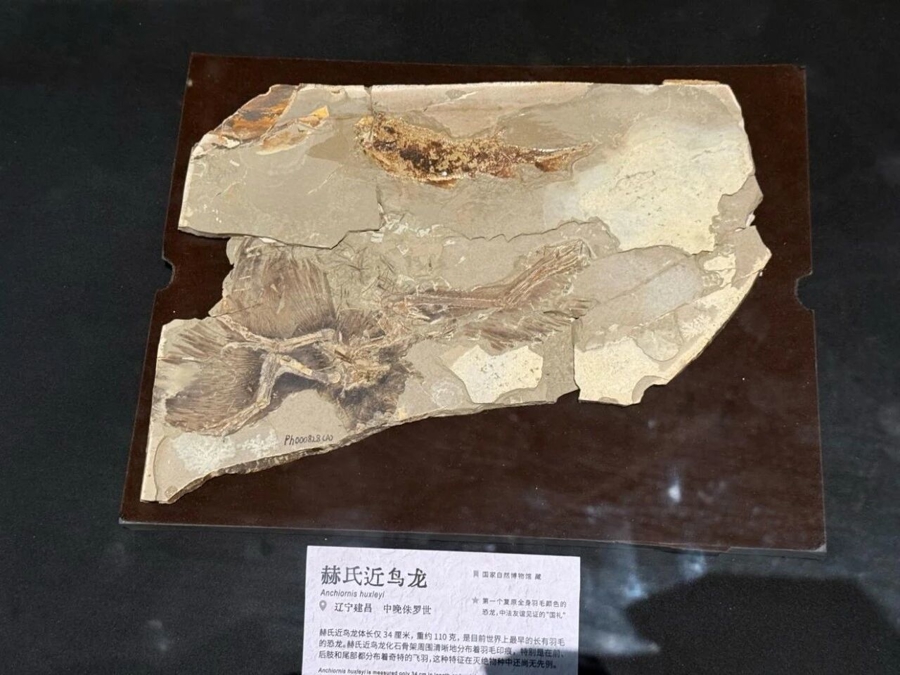

上海自然博物馆B1临展厅正在展出的赫氏近鸟龙化石

上海自然博物馆B1临展厅正在展出的赫氏近鸟龙化石

最好的证据在中国

今天的中国,已成为全球古生物学研究的重要阵地。辽西的热河生物群、新疆和内蒙古戈壁沙漠中恐龙化石、云南的晚白垩世鸟类标本,都描绘出一幅清晰的恐龙到鸟类的演化路线图。

最近三十年来,我国的恐龙研究取得了举世瞩目的成绩。无论是新物种发现数还是科学顶刊论文发表数,中国都处于世界前列,数一数二。但是,在技术方法开发、现代生物数据积累、数据库构建等方面,中国的恐龙研究与国际先进水平仍有差距。

“恐龙院士”的下一个科研攻关目标,又在哪里?徐星透露说,他和他的团队还将努力发现更多恐龙新物种,也期待在恐龙与三叠纪末生物灭绝事件的关系、恐龙繁殖行为、恐龙多样性变化规律及驱动因素等方面,取得新的收获。

上海自然博物馆里的华丽羽王龙复制品

上海自然博物馆里的华丽羽王龙复制品

打开未来的钥匙

“一般认为,过去是打开未来的钥匙,人类现在面临的好多问题,如全球气候变化、生物多样性减少等,都可以从古生物学研究中获得启迪。”徐星院士深信,“古生物学研究能帮助我们理解生物变化规律、生物与地球环境的关系,帮助我们找到更好的策略,应对环境变化、气候危机。”

而这些艰辛的科学研究过程中,时常会产生一些令人惊喜的“副产品”,间接推动技术的进展。徐星院士告诉记者,研究恐龙的一个重要手段就是用CT方法来观察化石,有一些鱼化石通常保存于页岩上,这类板状结构的化石用普通CT来观察往往效果不佳。现在,科研人员已经开发出专门观察板状结构的CT设备,不仅能更好地观察化石,也丰富了CT成像体系,可应用到更多生活场景中。

在徐星眼中,现在的11000种鸟,都是活着的恐龙。基于飞翔的视角来观察,恐龙研究便又多了不少仿生学“选题”。比如,恐龙的飞行行为和我们熟悉的飞禽有什么不一样,飞行效率算不算高;它们的飞行方式,能不能帮助我们更好地理解飞行这件事,进而为制造飞行器提供参考。

上海自然博物馆B2大厅正在展出的巨型汝阳龙化石复制品

上海自然博物馆B2大厅正在展出的巨型汝阳龙化石复制品

我们都爱恐龙

“从演化的角度而言,现在的鸟类就是中生代恐龙的直系后裔,我们可以将鸡、鸭、鸽子、老鹰、鸵鸟等等叫作恐龙,可以将吃鸡蛋视为吃恐龙蛋,吃鸡翅就相当于吃恐龙的翅膀。”徐星常常在科普讲座中这样打比方,引得听众会心而笑。从几岁到十几岁,孩子们似乎天生就容易对恐龙“着迷”。而各种恐龙科普展、恐龙题材的图书和影视作品总是很受欢迎。“恐龙心理学”“恐龙文化”的热度,也颇受关注。

“其实,人们研究恐龙,人们喜爱恐龙,更重要的是从知识体系到思维方式的影响。”徐星认为,恐龙的世界会带来不一样的观察地球、理解地球的角度,让人类学会如何和地球好好相处。

配资炒股网股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资正规平台排名以提升经营质量作为市值管理的核心措施

- 下一篇:没有了