8月29日上午,“红星照耀中国——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展”在上海市群众艺术馆正式开幕。展览通过“红星照耀中国”这一经典视角,即美国记者埃德加·斯诺笔下中国共产党领导的抗日力量,通过近百件革命文物、历史图片与沉浸式展陈,聚焦中国共产党在抗战中的中流砥柱作用——中国抗战持续时间最长、牵制日军兵力最多,为世界反法西斯战争胜利做出了巨大民族牺牲。

《红星照耀中国》自1937年面世以来,在全世界以近二十种文字翻译出版,发行量巨大。1937年10月,《红星照耀中国》由伦敦戈兰茨公司首次出版,几周便售出10多万册,到11月已发行了5版。1938年2月,“复社”翻译出版了第一个中译本《西行漫记》,3月第一版印了2000册,很快售完,且不到一年就印了4版,在香港和海外华人集中的地方,发行量高达80000多册。截至2023年,人民文学出版社的董乐山译本影响巨大,迄今发行量已近1500万册。再读《红星照耀中国》“老书”并推出展览,有助于彰显“延安道路”在抗战中不可替代的作用,重新认识国际反法西斯联盟的意义,建立正确的二战史观,切实践行人类命运共同体理念。

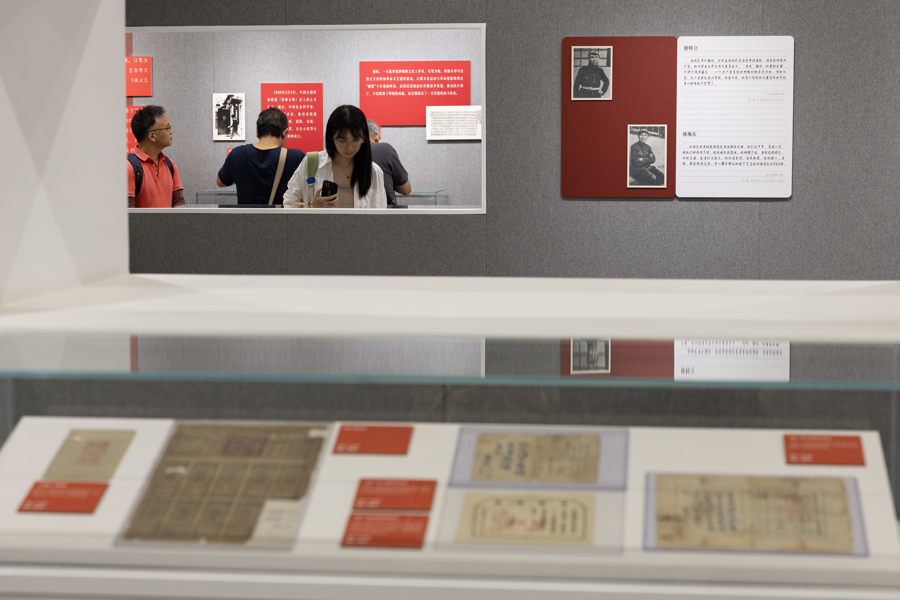

展厅中,世界上最早版本的《红星照耀中国》、抗战时期的报刊创刊号、第十九路军“铁血”纪念章、《黄河大合唱》谱本、新四军缴获的日军军刀等来自上海民间收藏的30余件革命文物与160余幅老照片集中与观众见面。这些承载着历史重量的展品,加强了展览的史料深度和视觉呈现,与斯诺的文字、影像共同构建起一个更加立体、鲜活的历史现场。其中,世界最早版本、美国最早版本的《红星照耀中国》以及1938年出版的世界最早中译本《西行漫记》,被陈列在一个展柜中,显得尤为珍贵。这三个版本的书籍,均由民间收藏家葛卫东所藏。

多个版本的《红星照耀中国》

多个版本的《红星照耀中国》

葛卫东介绍,1938年1月,《红星照耀中国》在美国出版,并印上了中国地图,用红线的形式画出了红军长征路,书中收录了61幅图片,受到美国读者的关注。更稀少的是现场展出的《西行漫记》。当年,12位译者在上海秘密集结,将三十万字巨著拆解分译,一个月内奇迹般完成了中译本。为避开当时国民党的出版审查,译本化名《西行漫记》面世。“这是上海复社出版的编号本,仅有30本,此为第26本,目前特别稀少。”葛卫东说,这一编号本原由一位藏家所藏,去世后书册被卖给废品站,后又辗转于其他藏家之手,“几年前我花了五六万元,把这本书收入囊中。这也是我的编号本首次在国内展出”。

葛卫东的藏品中,还有一本1937年1月25日的美国《生活》周刊,此次也在展览上展出。他介绍,美国记者艾格尼丝·史沫特莱根据斯诺拍摄的图片,在这本杂志上登载了毛泽东头戴八角帽的经典形象,并用7个页面、19幅图片,对红军长征后的陕北生活进行了报道。“这也为九个月后《红星照耀中国》红遍西方国家做了前奏报道。”

在《红星照耀中国》一书中,埃德加·斯诺以其客观、真实的纪实笔触,为世界留下了关于延安、关于红军、关于那些历史见证者与创造者的珍贵记录。本次展览分为“序章:1932上海救亡图景”“以笔为枪——文化救亡的烽火”“历史的见证者与创造者”“从长征到抗战:红星照耀的革命火种”“不屈斗争:中华儿女的抗战史诗”“尾声:星火长存,永恒的记忆”六个篇章,既聚焦延安精神与红军抗战历程,更深度挖掘上海作为“抗战前沿阵地”与“文化救亡堡垒”的独特历史角色。从1932年“一·二八”事变中十九路军的浴血奋战、日资纱厂工人的罢工怒潮,到“孤岛”时期《红星照耀中国》中译本的最早出版之地;从“八·一三”淞沪会战的壮烈悲歌,到青浦、崇明郊县游击队的敌后抗争,多维度呈现上海在抗战中的重要贡献。

“上海市收藏协会已成立近40年,是人数非常多的一个民间组织,在红色收藏领域,这些收藏家在上海也是出类拔萃的。”上海市收藏协会会长张坚说,受限于场地大小等因素,此次展出的以纸质类藏品为主,具有重要的史料价值。“民间收藏的种类、范围很广泛,大到收藏房子、古建筑,小到收藏徽章、钱币,藏品包罗万象。”他透露,明年正好是协会成立40周年,将再策划一个展览,尽可能地把藏品展示出来。“我们也鼓励收藏家,向上海市历史博物馆、中共一大纪念馆等红色场馆捐赠藏品,让更多人能够看见我们的藏品。”

展览由上海市群众艺术馆、上海市收藏协会、人民文学出版社、上海海派连环画中心联合主办,将持续至9月21日,市民可免费入场参观。

配资炒股网股票提示:文章来自网络,不代表本站观点。